研究者紹介

Researcher

生物資源学研究科

資源循環学専攻

榮 航太朗Sakae Kohtaro

- 研究テーマResearch theme

- 森林植物の多種共存を支える菌根ネットワークの生態的意義の解明

- 研究内容の概要Overview

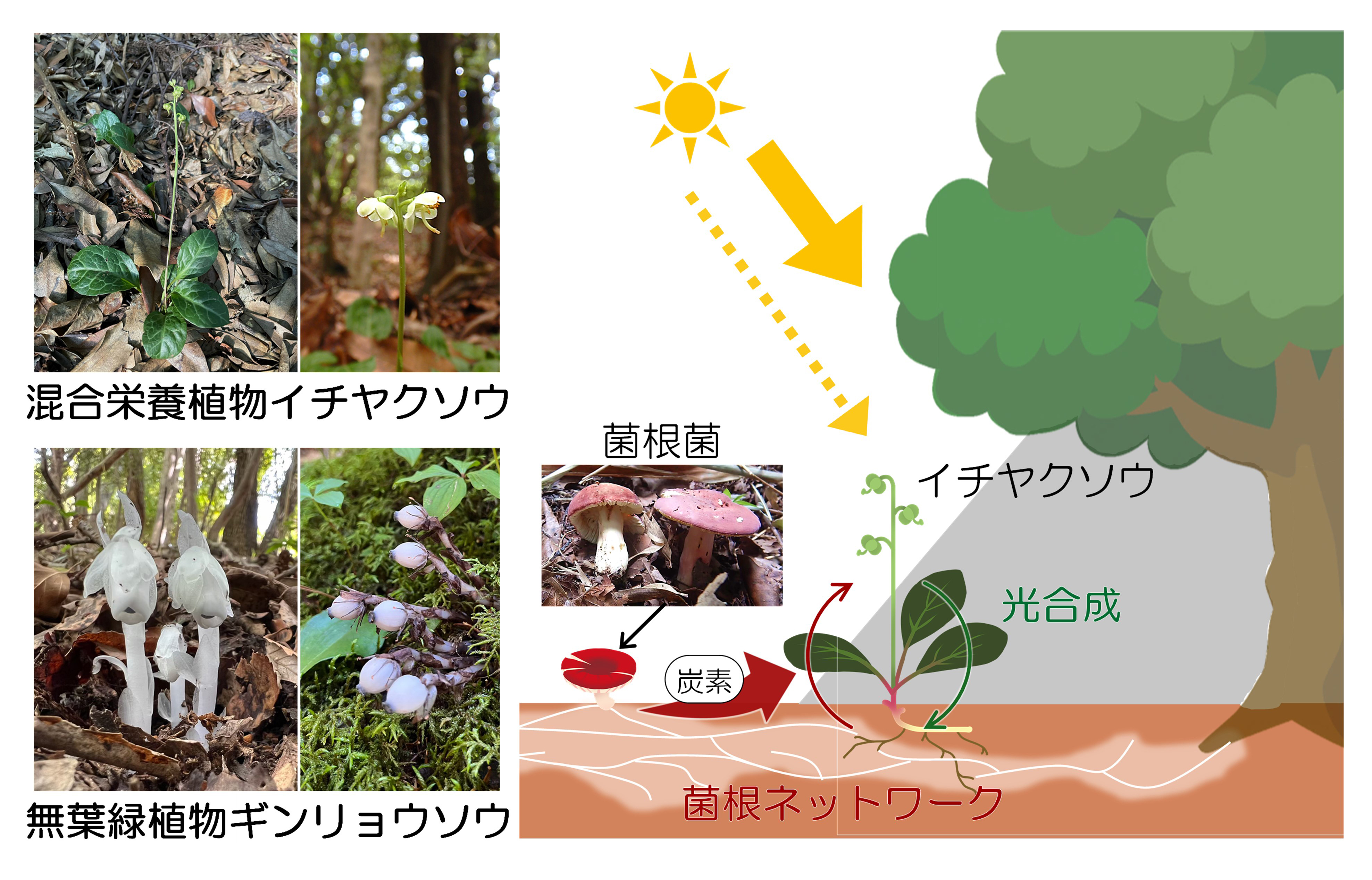

- 私の研究は、森林における植物の多種共存を支える「菌根菌」と呼ばれる真菌類(カビやキノコの仲間)の働きの解明です。森林には、樹木から草花まで多くの植物が共存します。それらの植物の根には菌根菌が定着しており、土壌中に広げた菌糸で集めた養水分を植物に供給します。その報酬として、菌根菌は植物の光合成産物を受け取っており、植物と菌根菌は互いに生存を助け合う相利共生を営んでいます。さらに、菌根菌は複数の植物と共生関係を結ぶため、森林の地下部には植物間を菌根菌の菌糸が繋ぐ網状構造「菌根ネットワーク」が構築されます。近年、菌根ネットワークには、大きな樹木から受け取った光合成産物を菌糸経由で輸送し、幼木や小さな草花へ供給する機能があると提唱されました。この機能は、光が十分に届かない森林の地面で暮らす植物の生育を助けていると考えられ、大きな樹木が小さな木や草花を養うイメージからMother tree(母なる木)仮説と呼ばれています。地上部では、日光を求めてせめぎ合っているように見える植物たちですが、地下部に目をやると、菌根ネットワークを活用した相互扶助によって共存しているようです。自身の光合成のみでは不足する炭素獲得を菌根ネットワークからの供給で補う植物は、光合成と菌根ネットワークを両立することから「混合栄養植物」と呼ばれており、世界中で28,000種以上に見出されています.私が研究対象とする植物イチヤクソウもその1種です。さらには、菌根ネットワークからすべての栄養を獲得し、無葉緑化して植物らしからぬ姿に進化した種まで存在します(例:ギンリョウソウなど)。本来、お互いの利益になる共生関係であった植物と菌根菌ですが、この場合、一転して植物が菌根菌を搾取する関係であるといえます。菌根ネットワークは我々の目には見えませんが、菌根菌に依存する植物はその存在を唯一象徴するものです。私は、混合栄養植物の生存にどのような仕組みで菌根ネットワークが貢献しているのかを解明する研究に取り組んでいます。

- 研究成果をどのように社会に役立てるか

(還元の構想)Giving back to society - 菌根菌に栄養依存する混合栄養植物や無葉緑植物は、そのほとんどが希少種もしくは絶滅危惧種に指定され、近年の森林荒廃に伴いその危機は加速しています。この状況は、植物の生育基盤となっている菌根ネットワークが存続危機にあることを意味します。私の研究は「そもそも菌根ネットワークと植物の関係はどのような仕組みで成り立っているのか?」という疑問を明らかにするもので、菌根ネットワークに関する基礎的な生態の理解に貢献します。この知見は、混合栄養植物や無葉緑植物の直接的な保全策の確立に役立ちます。さらには将来的に、見えない地下部から森林を支える菌根ネットワークを安定維持することで森林全体を包括的に保護し、環境諸問題(生物多様性の低下、気候変動など)の解決を目指しています。